櫟野寺(らくやじ)は、『いちいの観音さま』と呼ばれる天台宗の由緒ある古寺で、『甲賀流忍者朱印帳』の御朱印頒布先のひとつとなります。

今回は、御朱印コンプリートを目指し2か所目に訪問した、櫟野寺についての感想や見どころについてお伝えしていきます。

甲賀流忍者朱印帳を使ってみた感想は”こちら”で紹介しています。

・櫟野寺の基本情報

・櫟野寺の駐車場の場所や台数

・櫟野寺参拝の所要時間

・櫟野寺の手水舎/鐘楼/本堂・土俵

・櫟野寺の御朱印を受ける場所や納経料

・櫟野寺の他の授与品

・櫟野寺参拝でおすすめのCAFE

櫟野寺の基本情報

櫟野寺は、平安時代初期の創建といわれる天台宗の古刹です。

奈良時代の末期、伝教大師最澄が霊夢を感じて櫟(いちい)の生木に十一面観音像を彫り、本尊としたことが始まりと伝えられています。

最澄さんは、延暦寺のお堂建立に使う木を探しに甲賀まで来ていたそうです

また、本尊安置の約10年後には、征夷大将軍・坂上田村麻呂が鈴鹿峠の山賊を討伐するため、この観音さまに祈願して戦に出向いたところ、無事に平定することができたのだとか。

この後、坂上田村麻呂公は櫟野寺を祈願寺に定め、お堂や塔など寺院に必要な建物一式を寄進したほか、国技の相撲を奉納したとのことです。

木造十一面観音像は、坐像としては日本最大級として知られ、重要文化財に指定されているほか、上記エピソードから『いちいの観音さま』と呼び親しまれています。

櫟野(らくや)寺だけど、所在地住所は櫟野(いちの)と読みます

| 正式名 | 福生山自性院櫟野寺 |

| 別称 | いちいの観音 |

| 創建 | 伝・延暦11年(792年) |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本尊 | 十一面観音菩薩 |

| 札所等 | 近江西国三十三観音霊場 第29番 甲賀西国三十三所 第1番 びわ湖百八霊場 第85番 湖国十一面観音菩薩霊場 第8番 |

| 国指定重要文化財 | 木造十一面親音坐像/木造聖観音立像/木造薬師如来坐像 木造毘沙門天立像/木造地蔵菩薩坐像/木造十一面観音立像(3体) 木造吉祥天立像(3体)/木造地蔵菩薩立像(2体)/木造聖観音立像(7体) |

| 所在地 | 甲賀市甲賀町櫟野1377 |

| TEL | 0748-88-3890 |

| 拝観料 | 【通常拝観期間】 個人:500円 団体(20名以上):450円 【御本尊特別拝観期間】 個人:800円 団体(20名以上):600円 |

| 開門時間 | 9:00~16:00 ※12月17日~1月1日は拝観不可 |

| アクセス | 【電車・バス】 ・JR草津線「甲賀駅」からデマンドバスで15分 「櫟野観音前」下車 ・JR草津線「油日駅」から徒歩で約35分 【車】 ・名神高速道路「甲賀土山IC」から車で約10分 ・名神高速道路「甲南IC」から車で約18分 ・名阪国道「上柘植IC」から車で約13分 |

| 公式サイト | https://www.rakuyaji.jp/ |

櫟野寺と忍者との関係は?

櫟野寺と忍者(甲賀武士)の間には、関係性を示す目立ったエピソードはありません。

ただ、

「甲賀武士が集った油日神社や矢川神社と天台宗が密接な関係にあった」

「坂上田村麻呂公を祀っている田村神社が甲賀武士の信仰を集めていた」

と考えると、間接的ながら影響はあり、忍者からも崇敬を受けていたと言えそうです。

甲賀五十三家の大原氏がこの辺りを治めてたから関係は当然あると思います

実際に櫟野寺は、甲賀六大寺(櫟野寺、油日寺、矢川寺、河合寺、新宮寺、千光寺)の筆頭といわれ、天台文化の中心を担ったことが解説されていました。

櫟野寺参拝を写真付きでレビュー

それでは、櫟野寺を実際に訪れた感想やおすすめポイントをレビューしていきます。

まずはアクセスについて。

油日神社同様、車で行くのが一番無難ではあります。

ただ、電車を使う方は3つ選択肢があるので活用してください。

櫟野寺へのアクセス①バス

まずはJR甲賀駅からバスを使う場合。

これは時間に待っていれば来るバスではなく、ある程度の発車時刻が決まっていながらも事前予約が必要なデマンドバスとなっているので注意してください。

『甲賀駅北口』で乗車、『櫟野観音前』下車で、所要時間15~20分程度。

料金は全区間一律、大人250円・子ども130円となります。

※下記URL内の甲賀地区『おおはらデマンド』に時刻/予約方法が掲載されています

ただ、平日は3便、土日祝は2便しかありません…

利用できる時刻自体少ないとなると、最終的にタクシーを使わざるを得なくなるかもしれません。

櫟野寺へのアクセス②徒歩

次にJR油日駅から徒歩の場合、駅から櫟野寺までは35~40分ほど掛かります。

道中で出会うのは『飛び出し坊や』くらいかも

ただ櫟野寺の近くには、忍者御朱印帳の頒布先のひとつ『油日神社』があるため、

せっかく徒歩で行くならば、

の順番で、続けて参拝するのがおすすめです。

櫟野寺へのアクセス③自転車

JR甲賀駅から櫟野寺まで約4.1km、自転車で15分ほど。

JR油日駅からだと、10分強で到着します。

なぜ自転車かというと、甲賀周辺の駅には『レンタサイクル』があるから。

一気に行動範囲が広がるので、ポタリングを楽しみつつ社寺巡りができますよ!

料金は、普通の自転車で1日たったの500円。

甲賀駅の場合は、直接駅の窓口に声を掛け、使用遵守事項を記入すればすぐに借りることができます。

なお、JR油日駅には電動アシスト付き自転車(700円/日)があるので、坂が多い甲賀地区をまわるのにはこちらのほうが楽ちんです。

私は普通自転車だったので翌日足腰にきました…

以下、詳細情報を甲賀市観光ガイドより抜粋します。

| 設置場所 | 営業時間 | 車種(台数) | 料金 /日 | 問い合わせ先 | 保証金 |

| JR甲賀駅 | 9時〜17時 | 普通車(5台) | \500 | 甲賀駅窓口 | 不要 |

| JR油日駅 | 9時〜17時 | 電動アシスト付(8台) 普通車(5台) |

電動アシスト付 ¥700 普通車 \500 |

TEL 0748-88-5879 油日駅を守る会 |

不要 |

自転車であれば、甲賀駅/油日駅を起点に下記の忍者朱印帳頒布先を一気に制覇することができます!

次からは現地の紹介になります。

櫟野寺駐車場の場所・台数

櫟野寺の駐車場は3か所あります。

鹿深の道の両サイドにある2つの駐車場については「とにかく広々」

かなりの数の車を停めることができそうです。

櫟野寺の公式情報では『普通車50台・大型車10台』となっていましたが、実際に数えてみると、普通車であれば3か所合計で60台ほど駐車可能でした(大型は3台)。

↓奥にはバスの駐車スペースが3台分

もうひとつの駐車場は、東門横にあります。

通常は空いている駐車場ですが、特別拝観期間中は多くの参拝者が来るため、やはり車が多くなります。

それでも、満車で「入れない」「待ちが出る」はないとのことなのでご安心を!

櫟野寺参拝の所要時間

櫟野寺参拝の所要時間は、

●参拝のみ ⇒ 約10分

上記とは別に、御朱印をいただく時間が(待ちがなくて)3分ほど掛かります。

ただ、30体もある仏像をじっくり見ればもっと掛かりますし、重文やメインの『薬師如来像』『毘沙門天像』などに絞れば短い時間で済むはずです。

櫟野寺の仏像が東京国立博物館で展示されたときは、21万人もの観客を集め、会期を1ヶ月延長するほど大好評だったそうなので、ぜひとも拝観してみてください。

櫟野寺の参道

駐車場真横にある参道を通って仁王門に向かいます。

左サイドにはミニ観音様がたくさん並んでいました。

よく見るとすべて十一面観音様なのです

仁王門に到着。

両サイドにはガラス?アクリル板??で覆われた金剛力士像が。

反射してしまうので横から撮影しました。

こちらの金剛力士像は甲賀市指定有形文化財とのことです。

それでは門をくぐって中へ入ります。

櫟野寺の手水舎・鐘楼・いちいの木

仁王門をくぐると、右手に手水舎があります。

2021年には櫟野寺含む甲賀の5つの社寺で『あじさい花手水』のイベントが行われていたそうです。

櫟野寺様

去年も

参加されませんでしたね😰

21年の花手水です

拙い写真ですけど

置いておきます😅大きな手水舎で

色んなお花が入って

素敵だったんですけど

残念ですね😭思い立った時に行けない

はがゆさがあると思いますが

楽しまれて下さいね💞 pic.twitter.com/3CeHx7zVvB— 🦊女狐おこん㊙️ (@distance_rino) May 27, 2023

本堂に向かって左手には鐘楼といちいの木がありました。

ちょうど訪問したときに、住職の奥様が鐘をつき始めたところでした。

聞くと、毎日11時半に12回ついているとのこと。

周辺の田畑で作業をする人たちに『もう少しでお昼ですよー』と伝えるためだそうです

昔は朝5時にもついていたけど、ご近隣に迷惑ということでやめられたそうです。

続いては、説明に『樹齢二千有余年』と書かれた櫟(いちい)の木。

現在は切り株しか残っていませんが、ここに霊木と呼ばれる立派な櫟の木が生えていたとのことです。

樹齢2000年超って紀元前からあるってことですよね?

上記した通り、この一帯は古代から中世にかけて杣地(※)として、良質な木材が産出されていたとのこと。

(※)都や寺社の造営・修理用材を確保する目的で朝廷が指定した山林

奈良の東大寺もこの辺りの木を使って造られたとのことなので、最澄さんがわざわざ訪れるのも納得です!

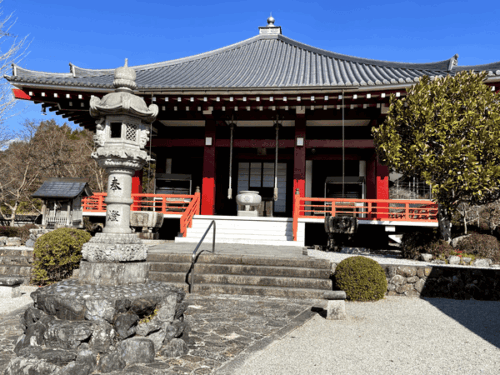

櫟野寺の本堂

立派な本堂は綺麗な見た目でわかる通り、2017年に約1年掛かりで改修工事が行われたとのこと。

参拝とともにロウソクで祈願(200円/本)しました。

2種類はさすがに欲張りでしたかね…

この本堂の奥には、多くの平安仏が安置されている宝物殿があります。

櫟野寺の宝物殿

宝物殿は、2016年に本堂よりも先に改修工事が行われたのですが、この改修工事の期間中に20体の仏像が東京国立博物館で特別展示されたとのことです。

納経所で拝観料を納めれば仏像を見ることができますが、もちろん宝物殿は撮影禁止。

ということで、櫟野寺で有名な仏像3体を引用して紹介します。

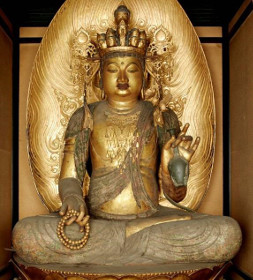

まずは本尊の『十一面観音坐像』

総高5.3m、像高3.12mを誇る木造十一面観音像は、坐像としては日本最大級と言われています。

重さはなんと740kg!!

以前は33年に一度行われる大開帳(前回は2018年)のときしか拝めませんでしたが、現在は春と秋の特別拝観期間中(いずれも3週間ほど)に公開しています。

●秋の特別拝観 (期間:10月19日から11月第2日曜日)

以下の2体は、通常時も拝観することができます。

『薬師如来坐像』

引用元:甲賀三大佛

櫟野寺の薬師如来坐像は、水口・大池寺の『釈迦如来坐像』、土山・十楽寺の『阿弥陀如来坐像』と並んで、甲賀三大佛と呼ばれています。

※大池寺、十楽寺ともに甲賀流忍者朱印帳の頒布先

像の高さ約2.2mと滋賀県で最大の薬師如来坐像で、平安時代末期に作られたとされています。

薬師如来像は十一面観音像の厨子の隣に安置されていました

『毘沙門天立像』

引用元:櫟野寺

別名『田村毘沙門』

坂上田村麻呂公が鈴鹿山の山賊の討伐を果たした後、櫟野寺を守護するために、自分の等身大(五尺八寸=約176cm)の毘沙門天像を造って安置したと言われています。

JapaaanMagazineによると、平安時代初期の男性平均身長が161cmということなので、坂上田村麻呂公はかなりの偉丈夫だったようですね。

身長と対比すると体重90キロくらいかも…

櫟野寺の土俵

本堂手前にあるお寺では見慣れない土俵は、坂上田村麻呂公が相撲を奉納した名残です。

上記した通り、鈴鹿山の山賊を平定した坂上田村麻呂公は、堂塔の建立・毘沙門天像に続く御礼として、土俵をつくり国技の相撲を奉納したことが伝わっています。

奉納相撲は現代まで受け継がれていて、毎年10月18日に無病息災祈願の法要とともに、地域の小学生たちがこの土俵で相撲を取っているそうです。

『まちかどKOKAデイリー・10/22号』

10月22日18時~10月23日16時の放送は●甲賀流忍者大祭

●櫟野寺で奉納相撲

●紫香楽の宮跡で収穫されたお米が給食に

●インフォメーション:

歳末謝恩日帰りバスツアーのご案内 ほか※ぜひご覧ください!#まちかどKOKA#あいコムこうか pic.twitter.com/89oaWgqzi6

— あいコムこうか【公式】 (@aicomkoka) October 22, 2024

1000年以上続いてるなんてすごいですね!!

小学生たちは大人になってから、貴重な経験をしたと気づくのかもしれませんね(笑)

続いては、御朱印ほか授与物についてです。

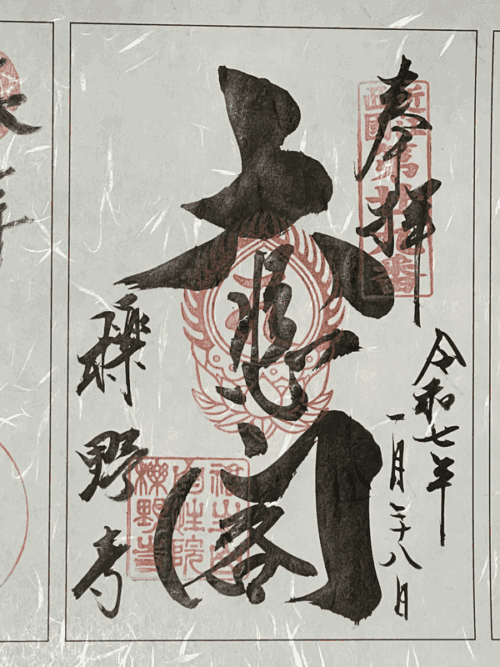

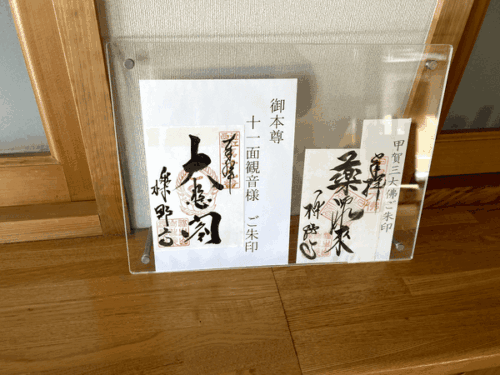

櫟野寺の御朱印は二種類

櫟野寺の御朱印は、本堂の右手にある納経所で授かることができます。

受付で、甲賀流忍者朱印帳を渡してお願いしました。

櫟野寺の御朱印は『大悲閣』と『薬師如来』の二種類あるので、希望があれば指定してください。

私は『大悲閣』をいただきましたが、二種類とも希望する方も多いようです

国立博物館での出開帳のときや33年に一度の大開帳時は、紺地に金色の文字という特別バージョンの御朱印をいただけたみたいですね。

櫟野寺の十一面観音様は想像以上に大きく素敵なお顔立ちだった。甲賀=忍者という図式だったけど素晴らしい平安仏がいらっしゃるなんて。今日は東京でご縁を結んだけど、いつか甲賀の地でご縁を結びたい。素敵なご縁の証にグッズ売り場にて御朱印を。 pic.twitter.com/sFOWFZqOlv

— ㄌン太郎 (@kta4ila2ng) September 15, 2016

納経所には、御朱印以外にもたくさんのお守りがあったので次で紹介します。

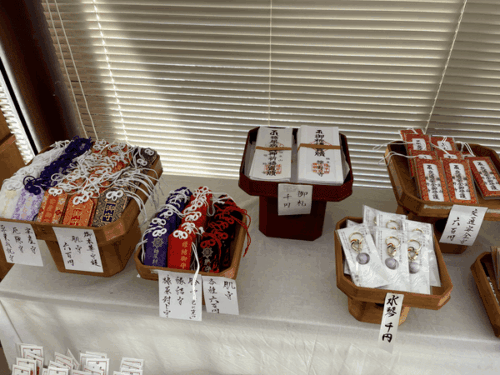

櫟野寺のお守りやその他の授与品

櫟野寺にはいろいろな種類のお守りがありました。

また、写真に収めることはできませんでしたが、櫟野寺オリジナルの御朱印帳も2種類あります。

下で紹介する『糖尿封じ』のお守りや御札もこちらで授かることができます。

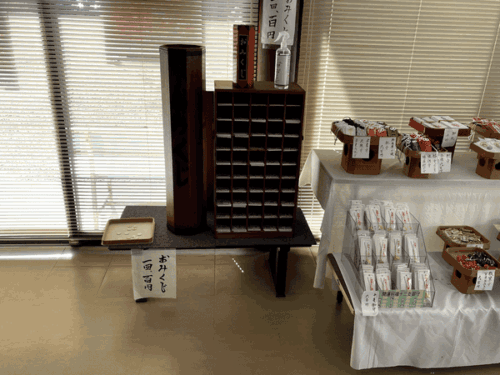

おみくじは100円。でかい!

個人的には『ランドセル型お守り』がイチオシ!

確認できた各授与品の初穂料は以下のとおりです。

●巳年昇運招福凧 1000円 ●御札 1000円 ●腕輪念珠(御本尊御影入り) 600円&1000円 ●絵馬 600円 <お守り 1000円> ●水琴 秘仏本尊ご結縁鈴まもり(水琴鈴) ●薬壺守 <お守り 800円> ●交通安全五色紐守 ●ランドセル型守(学業・交通安全) <お守り 600円> ●えんぴつ型学業成就守 ●こども健康無事守 ●交通安全守 ●福よせ開運守 ●子ども腕輪念珠守 ●無瓢息災守 ●キーホルダー型御本尊守 ●瓢箪守(御本尊御影入り) ●干支守(12種類) ●肌守各種 ・安産守 ・厄除守 ・学業成就守 ・勝守 ・縁結守 ・糖尿封じ守さ

ということで、参拝は終了。

最後に、櫟野寺ならではのイベントを紹介して終わります。

櫟野寺のイベント

櫟野寺のユニークなイベントとして有名なのが秋の特別拝観期間中に行われる『糖尿病封じ』です。

現代病のイメージでしたが、なんと紀元前からある病気なのだとか

櫟野寺には、江戸時代末期、糖尿病を患った人に御本尊と同じ霊木=櫟(いちい)を煎じて飲ませたところ完治したという言い伝えがあり、『糖尿病封じ』でも祈祷とともにこの「霊湯」が振る舞われます。

SNSの投稿からも、櫟野寺が『糖尿病治癒』で全国的に有名なお寺ということがわかります。

滋賀県の櫟野寺(らくやじ)さんから、糖尿封じの御守りとお札を送っていただきました。メールでのやり取りでしたが、とても丁寧に対応していただき、さっそく友人に送りました。包みをとって写真を撮るとご利益が薄れそうなので、櫟野寺さんのHPから画像をお借りしました。 pic.twitter.com/zM5pFBslT4

— けーえす (@kskareinaru) July 29, 2020

滋賀県にある櫟野寺に行ってきた〜

今日は、糖尿封じ健康祈願の日

(。ー人ー。) とにょも健康で、チャリ旅🚲💨出来ますよーに#滋賀県 #甲賀市 #糖尿病 pic.twitter.com/NroerfFliU— さや@v(●´🐽`●)v (@saya14yuu17) November 3, 2019

さて、最後は飲食店のご紹介なのですが、油日神社の記事でも書いた通り、この櫟野寺近辺にも飲食店が数えるほどしかありません。

櫟野寺参拝でおすすめのCAFE

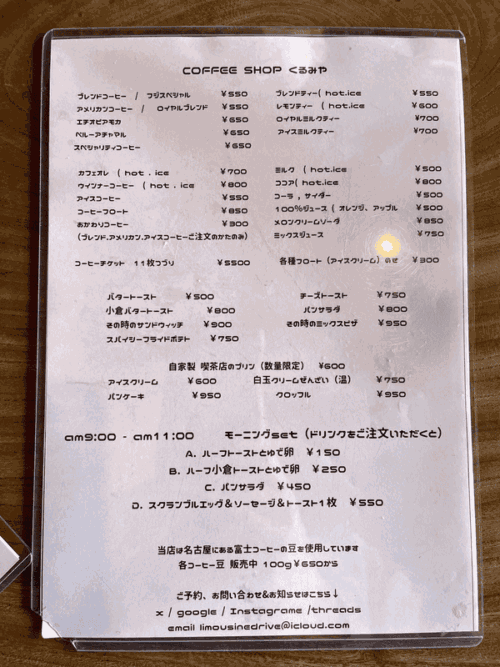

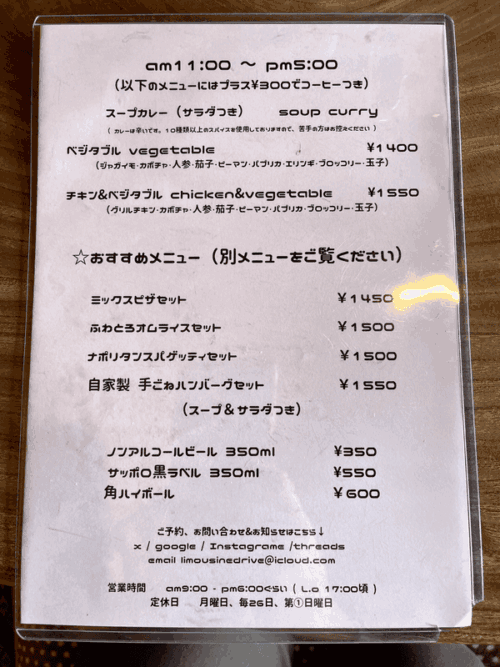

なかでも櫟野寺参拝後(前)におすすめしたいCAFEが、『coffee shop くるみや』

まずは行き方。

櫟野寺から北西方向に1.5kmほどの場所ですが、道中はいっさい歩道がないため、車か自転車が無難です。

車だと2~3分で着きました

外観は普通の古民家なのでスルーしてしまいそうですが、この看板が目印。

駐車場は枠がありませんが、7~8台は停められそうです。

外観からは想像もつかないおしゃれな店内には静かめのBGMが流れています。

落ち着くというか、すごく居心地のいい店内でした

マスターは2010年に中部地方から甲賀に移住して、この店をオープンしたとのこと。

田舎暮らしがかなり気に入っている様子でした。

そして店舗について、

朝9時から11時まではモーニングタイムなので参拝前に立ち寄ることもできます。

メニューは以下の通りです。

私は、おすすめメニューの

『豚バラとネギの白味噌仕立てのスープカレー(1550円)』と食後のホットコーヒー(+300円)

を注文しました。

ライスとサラダがついて、スープカレーは具沢山でこのボリュームです。

具は豚バラ・卵・ネギ・ブロッコリー・かぼちゃ・ナス・かぶ・ヤングコーン

カレーはスパイスが効いてほどよい辛さで、白味噌がちょうどいいアクセントに。

食べ終わったあとはものすごい満足感でした!!

写真を撮るのを忘れてしまいましたが、コーヒーも超おすすめ。

しっかり濃い目ながらもスッキリした味わいのコーヒーが楽しめます。

間違いなくリピートありです!!

他のテーブルの方が頼まれていた『手ごねハンバーグ』や『パンケーキ』も美味しそうだったので次回頼んでみようかと(笑)

CAFE使いも食事使いもできる『くるみや』に、ぜひ櫟野寺参拝とあわせて訪問してみてください。

●住所:滋賀県甲賀市甲賀町神2548

●営業時間:9:00~18:00くらい (L.O.17:00頃)

9:00~11:00はモーニングタイム

●定休日:月曜日、毎月26日、第1日曜日

●TEL:0748-60-1839

●駐車場:7~8台

●座席数:16席(カウンター/座敷)

●支払い方法:現金・クレジットカード・電子マネー・QRコード決済

まとめ

この記事では、櫟野寺に実際訪れたレビューをお伝えしてきました。

●櫟野寺の読みは『らくやじ』で住所は『櫟野(いちの)』と読む

●櫟野寺へのアクセスは車が便利だがレンタサイクルもおすすめ

●櫟野寺の駐車場は50台以上駐車可能

●櫟野寺参拝の所要時間は

★参拝+拝観 ⇒ 約40~50分

★参拝のみ ⇒ 約10分

・櫟野寺の本堂では、ろうそく祈願(200円)ができる

・櫟野寺の宝物殿には大小30体の仏像が安置されている

・拝観と御朱印の受付場所は納経所

・櫟野寺の御朱印は『大悲閣』と『薬師如来』の二種類ある 500円

・櫟野寺はいろいろな種類のお守りがある

『糖尿病封じ』のお守りと御札も

・櫟野寺は『糖尿病治癒』で全国的に有名なお寺

・櫟野寺の参拝前後は近くのCAFE『くるみや』がおすすめ

御朱印をいただける社寺の詳細も訪問後にまとめていきますので、ぜひ御覧ください!

『甲賀流忍者朱印帳』を使ってみた感想|郵送での入手方法やサイズ感、持ち歩きのコツも紹介

【レビュー】油日神社はなんの神様?忍者との関係や御朱印・お守り・イベント情報もご紹介

【レビュー】大鳥神社(甲賀)参拝を写真で紹介|御朱印や各種初穂料についても

【レビュー】息障寺(甲南町)はアクセスが大変でも見どころたくさん!駐車場や御朱印情報も